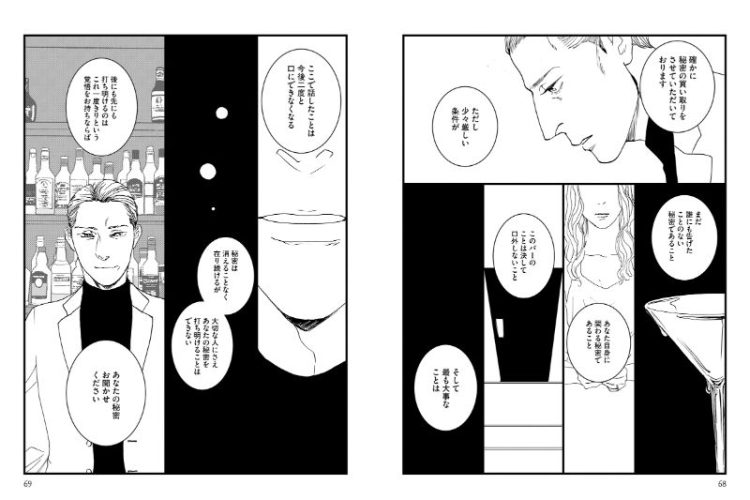

「ガイダロス」なるカクテルを注文すると、奥の個室へ通され、秘密の売買が始まる(1巻より)

小説家・恩田陸さんが「行きつくところもジャンルも読めない、現代の寓話。不気味さに潜む詩情が、なんとも心地良い」と大絶賛したコミックスがこのたび完結を迎え、早くも大反響を呼んでいる。2026年に漫画家デビュー20周年を迎えるえすとえむさんが描く『王様の耳 秘密のバーへようこそ』だ。映像化を期待する声も多いこの作品を書評家・温水ゆかりさんが読む。

* * *

雑誌連載中より静かで熱い人気を博していた『王様の耳』が、最新第6巻をもってついに完結した。

タイトルはギリシャ神話から派生した寓話『王様の耳はロバの耳』に由来する。王様の耳がロバの耳になっていることを知った髪結が、誰にも言えない苦しさのあまり、掘った穴に向かって「王様の耳はロバの耳」と叫ぶ。

ところが、それを聞いていた芦が、そよぐたびに髪結いの叫びを風に乗せたものだから、王様の秘密は国中に知れ渡ってしまう。秘密はいつか、何らかの形で漏れ出す、というのがこの寓話の教訓だ。

「王様の耳」というバーを舞台にした群像ドラマであるこのコミックで、寓話における「穴」の役割を果たすのは、年齢不詳のオーナー鳳麟太郎である。が、著者が独自の捻りを加えた設定がぶっ飛んでいた。

秘密を売り買いするのである。売り手はバーのカウンターに座って、秘密のレシピで作られるオリジナルカクテル「ガイダロス」を注文する。ガイダロスとはギリシャ語でロバのこと。これを合図に、客は店の奥にある小部屋に案内され、秘密を打ち明ける。

売買が成立するには条件がある。【1】誰にも告げたことのない秘密であること、【2】売り手に関わる秘密であるということ、【3】このバーのことは決して口外しないこと、【4】ここで話したことは、大事な人やたとえ捜査機関であっても、今後二度と口にできないこと。

麟太郎は、これらの秘密に対して値付けをする。その額、10億円から交通費にもならない500円のコイン1枚まで。秘密は奇妙なフラスコに液体として溜められる。

麟太郎は高額の値を付けた秘密を「甘露」と言って飲み干し、つまらない秘密だと栄養不足になりそうだとでも言いたげに、酸っぱい顔をする。時にイケメン、時にユーモラス、時にくたびれきった表情を見せるこの男、いったい何者なんだ!?

麟太郎の素性や、なぜ秘密を売り買いするのかという動機の謎と並行して、『王様の耳』ではもう一つの謎が描かれる。アルバイト募集に応じてやって来たシバケンこと芝健太郎。シバケンからは秘密の匂いがしなかった。麟太郎はそこに興味をそそられ、即決で雇う。

バーにはひときわ目を引く常連客の女性がいた。キー局の夕方のニュースでメインキャスターを務める滝口あかりだ。麟太郎曰く、彼女は読み上げるニュース以外は全部嘘という「やっかいな嘘つき」。 麟太郎は、週刊誌記者まで丸め込んでしまうあかりの言動にうんざりしながらも、厳重に鍵がかけられた彼女の秘密に触れたくてたまらない。

このシバケンとあかりの間に恋が芽生えるのだ。つい先日まで無職だったアルバイトのバーテンダーと、海外の大学を卒業した高学歴美人キャスター。読者は思うはず。こんな格差恋愛、うまくいくの!?と。

苦い悔恨を抱えた刑事や小指の先が欠損した組長、いま恋人を刺してきましたと泣き崩れる若い女性、痴呆症の入り始めたおばあちゃんなど、このバーに吸い寄せられた人々が秘密を売って肩の荷を下ろしていく中、過去のある時点で、シバケンと滝口あかりの間になんらかの罪深い接点があったことが明らかになっていく流れは非常にスリリングだ。

あらためて思うのは記憶の不思議である。麟太郎は捏造された記憶でも、本人が事実だと思いこんでいれば、それは真実であるという立場を取る。真偽よりも、その人が抱いてきた悲哀や激情、秘匿し続けてきた葛藤や苦しみに価値を置くのだ。たいした文学的な男ではないか。

『王様の耳』がコミックファンだけでなく小説ファンをも惹きつけたのは、このファンタジーのような、現代犯罪実話集のような、巡り会うべき恋人たちの再会譚のような、哀しみをたたえた永遠の流浪の旅のような、そのすべてがカクテルされたような味わいにあったように思う。

全6巻に収められている各話には、カクテルの名前が付けられている。どんな味なのだろうとその名をググり、レシピを知った。

最終話に付けられていたのは「XYZ」(エックスワイジィー)。ホワイトラムのベースに、レモンジュースのきりっとした酸味が際立つかのようなカクテルだった。アルファベットの最後の三文字を取ったこのカクテルのネーミングには、これ以上の(いい)ものはない、これでおしまいといった意味があるのだとか。

人は誰でも秘密をもっている。その秘密は必ず漏れ出るものだけれど、そこにこそ、その人固有の人生が香り立つ。そんなほろ酔いの大人の読後感だったのでした。