各地でクマの被害が相次いでいる

連日、クマによる人身事故のニュースが報じられている。郵便や宅配便などでクマ出没にあわせて業務を見合わせるなどの告知が出たが、公共交通機関はどのような対応を迫られているのか。ライターの小川裕夫氏が、JR東日本の発表とクマ対策の現状をきっかけに、今後、予想される鉄道におけるクマ被害の影響を考える。

* * *

クマが各地に出没し、全国を震撼させている。環境省は2025年10月におけるクマによる人身被害を77件、死者7人と発表。これは統計を開始して以来、1か月間の記録で最多となっている。

特にクマ被害が深刻なのは秋田県で、10月末には秋田駅から徒歩10分ほどの千秋公園(久保田城跡)にクマが出没し11月13日まで立ち入り禁止に、先日の日曜日には能代市の商業施設にクマが侵入。約2時間半も店内に居座った。山間地ならともかく、市街地でクマが出没する事態は人々の生活を脅かす。緊急事態に政治も動き出し、秋田県はクマを駆除するために自衛隊の派遣を要請。それを受けて高市早苗首相もクマ対策を表明し、小泉進次郎防衛大臣は早急に自衛隊を秋田へと派遣した。

これまでも、市街地にクマが出没することはあったが、滅多にないことだった。今年は目撃件数が激しく増えていることが大きく異なる。当該エリアでは買い物や通学を控える傾向が強くなり、それに伴って日常生活に支障が出ている。

保線などの作業員の安全対策

JR東日本は秋田県を管内にしている。そのため、クマの出没は他人事ではない。11月11日の記者会見では、喜勢陽一社長が鉄道輸送におけるクマ被害に言及する一幕があった。同会見では、2025年度は10月末まででクマとの衝突などによって71件の輸送障害が起きたことを明らかにしている。・

「記者会見で発表された件数は、あくまでも列車の運行に支障が出た数字です。昨今、各地でクマの出没がニュースに取り上げられていますが、弊社はクマの出没が増えている減っていると話せる立場にありません」と困惑しながら説明するのは、JR東日本広報部の担当者だ。

JR東日本によると、同社がクマ被害の統計を取り始めたのは2023年度からで、クマによる輸送障害は2023年度が51件、2024年度は11件だった。年によって増減の幅は大きいことが窺える。

保線作業は線路のあるところすべて、山の中へ行く必要もある(写真提供/イメージマート)

今年度はクマの出没が突出している。分析する立場にはないとはいえ、安全に列車を運行しなければならない使命を追うJR東日本は、どんな対策を講じているのだろうか?

「鉄道では定期的なメンテナンス作業は欠かせませんが、保線などの作業員は山間地に足を運びます。身の安全を図るため、クマ撃退のスプレーやクマ除けの鈴などを持たせています。また、奥羽本線や田沢湖線、羽越本線の一部区間ではクマの出没状況を踏まえて忌避剤を散布しています」(同)

JR東日本は2023年度から忌避剤の散布を開始し、2025年度には散布するエリアを拡大した。それでもクマ被害が目立つようになっている。しかし、それらを踏まえて「忌避剤を散布する路線や区間をさらに拡大する方針は今のところない」(同)という。

忌避剤の散布は作業員などの安心・安全対策でもあるが、列車を安全に運行するためには欠かせない措置でもある。

11月19日には、JR北海道も2025年度に発生した列車とクマの衝突事故の件数を過去最高の56件と発表。2025年度はヒグマのエサとなるドングリが不作だったことから、エサを求めて人里へと出没しているケースが目立っているという。

列車とクマの事故発生で予想されること

JR東日本や北海道といった鉄道会社がクマについて言及する理由は、列車運行中にクマが線路脇に出没することで運転士や車両といった会社所属の人員や備品だけではなく、乗客にも危険が及ぶからにほかならない。列車内という比較的に安全が確保できる環境でも、クマと衝突して列車が動かなくなってしまうこともある。だからといって車外に避難することもできない。

仮に列車と衝突してクマが動かなくなっても、一時的に気絶していただけというケースもある。その場合、避難中に再び人間を襲う可能性がある。素人が軽々に安全を判断できないため、列車とクマと衝突しすると鉄道会社は地元の猟友会などに連絡する。乗客の安全を第一に考えると、こうした慎重に手順を踏むことは当然のことだが、救助を待つために車内に閉じ込められる。どうしても乗客は負荷を強いられることになる。

市街地だったら救助に駆けつける時間は短くて済むかもしれない。しかし、アーバンベアと呼ばれる市街地に出没するクマが増えたとはいえ、出没地点は山間地であることが圧倒的に多い。狭い車内で長時間にわたって救助を待つことは、想像以上に精神的ストレスになる。

貨物列車がもしクマと衝突したら……(写真提供/イメージマート)

また、忌避剤の散布だけで列車を安全に運行できるのか?それだけでは、心もとないと感じる人も少なくないだろう。

列車には自動車と同様に前照灯が備えられている。近年、二輪車では安全性を高めるために昼間でも前照灯を点灯させる、鉄道でもクマ対策も含めて同様の取り組みを実施する可能性はあるのだろうか?

「列車にも前照灯があり、夜間運行時などで運転士がハイビームに切り替えて視界を確保することはあります。しかし、ハイビームがクマ除けになるといった裏付けはありません。そのため、特にハイビームで運行を奨励することは考えていません」(同)

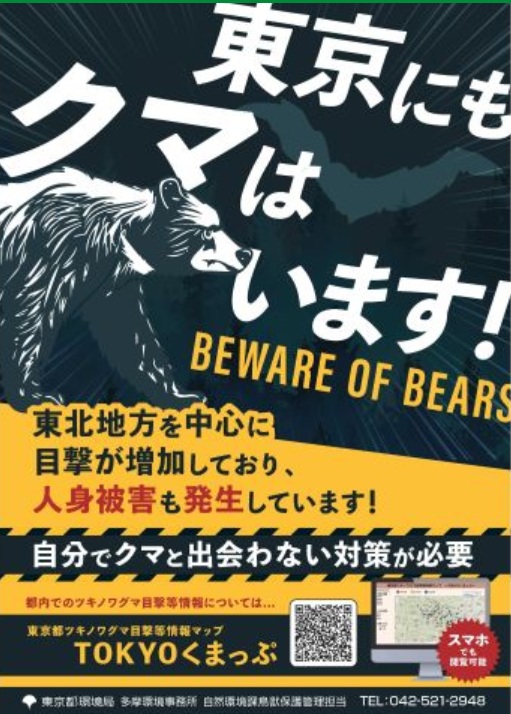

クマ被害の報告は北海道と東北に目立つが、だからといって他地域に居住・生活している人たちも安心はできない。すでに首都圏でもクマ出没情報が増えており、埼玉県飯能市の住宅街にクマの目撃情報が寄せられたことが話題になった。また、東京都環境局もツキノワグマの目撃・痕跡情報を地図化した「ツキノワグマ目撃等情報マップ」を公開して注意を喚起している。

同マップによると、都内でクマの目撃情報・痕跡は2024年度に324件、2025年度は10月末までに241件が報告されている。

今のところ都内でクマが出没したとされるエリアは、高尾山や奥多摩といった人里から離れたエリアに限られている。しかし、相次ぐ騒動には、山で生息していたクマが市街地、なかには繁華街のそばへと降りてきたことによって起きている。

すでに大都市圏では、イノシシやシカなど野生動物が列車と衝突する事故は頻繁に起きている。それを考えれば、今後は東京都や大阪府でもクマによる衝突事故が起きる可能性は十分にある。

クマと衝突すれば、当然ながら列車は運休を余儀なくされる。そして、鉄道会社は安全第一の観点からクマ被害が出た路線を経過観察と称して数日間は運休するだろう。それによって通勤・通学、買い物など、日常生活にも支障が及ぶ。

それは旅客列車のみならず、石油や農産物などを輸送する貨物列車の運行にも影響が出る。貨物列車の運休は首都圏の生活に打撃を与えることになるだろう。クマ出没・被害は、大都市圏とも無関係ではない。

東京都内でもクマの目撃情報が相次いでいるため、注意喚起のポスターがつくられている(東京都環境局HPより)

これまでにもJRをはじめとする全国の鉄道会社は害獣対策に取り組んできたが、それらはイノシシ・シカを対象にしたものが多かった。そのため、クマ対策のノウハウが蓄積されておらず、対応に苦慮している様子が窺える。

クマは12月上旬あたりから冬眠すると一般的には言われている。そうした生態を考慮すると、そろそろクマの出没・被害は減少していくと推測できる。しかし、それはあくまでも過去の統計に基づく予測でしかない。また、減少したとしてもゼロにならなければ不安は解消されない。

クマの出没が増えているのは今年だけなのか、それとも来年度以降も続くのか? それらが判然としていないので、住民たちの不安は増すばかりだ。