汚い首は一瞬の躊躇もなく斬ってやる

これほど、アンガーマネジメントが大切なときはないかもしれない――。

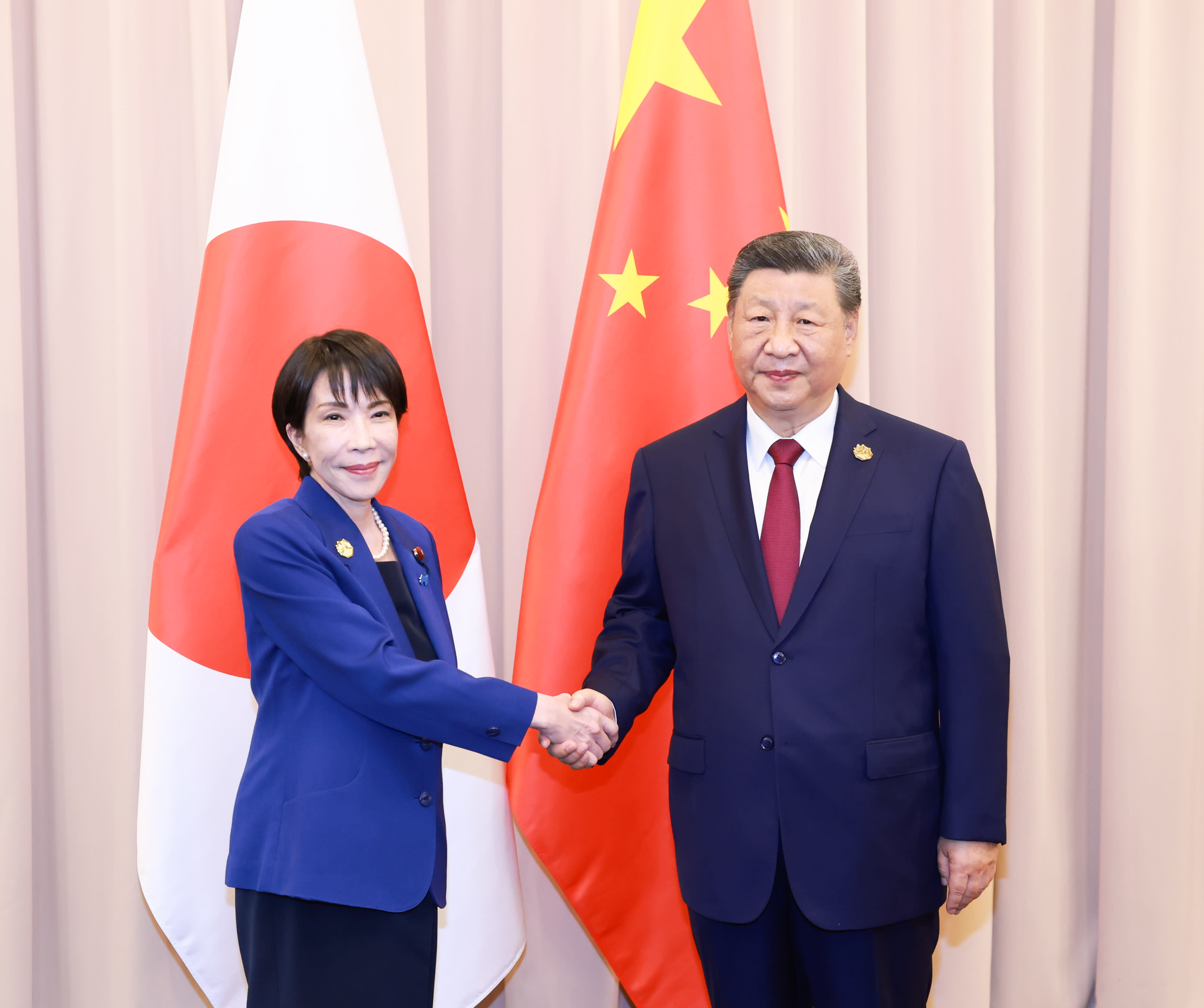

高市早苗首相(64)の台湾有事を巡る“存立危機事態”発言に、中国が猛反発している。日本としては従来の主張を繰り返しているに過ぎないのだが、習近平国家主席(72)は気に入らなかったらしい。

発言直後から中国はあの手この手で政治的圧力を強めている。口火を切ったのは、中国の薛剣(せつけん)駐大阪総領事。自身のXに

〈勝手に突っ込んできたその汚い首は一瞬の躊躇もなく斬ってやるしかない〉

と書き込んだ。

歩調を合わせるように、中国政府は治安の悪化を理由に日本への渡航を控えるよう自国民に呼びかけた。昨年のインバウンド消費の2割弱が中国人観光客というデータもあるだけに、観光業界は大打撃。航空会社の株価は大幅下落した。

これだけでは終わらない。

日本の水産物の輸入を再び全面ストップ。理由については中国メディアも足並みが揃っておらず、高市発言への不信感というものもあれば、おなじみ原発処理水の安全性を問うものもある。

国連安保理でも中国は日本の常任理事国入りについて

「資格は全くない」

とピシャリ。極めつきは、“両手ポケット”外交官の登場だ。

11月18日、外務省の金井正彰アジア大洋州局長が中国・北京を訪れ、劉勁松(リウ・ジンソン)アジア局長と善後策を協議。話し合いは平行線に終わり、渋い表情で建物から出てきた金井氏が通訳の話を聞いているその横で、劉氏は両手をポケットに入れたまま不遜な態度だった。

普段は真面目で無礼な態度をとる人ではない劉氏が

一見すると、偉そうな劉氏に対し金井氏が頭を下げているようにも映る。この様子は瞬く間に中国のSNSで拡散され、

「日本がわざわざ謝りに来た」

と解釈された。本サイトの取材に全国紙政治部記者は、

「元来、建物内は撮影NGで映像が外部に流出すること自体が異例。自国民に『中国のほうが日本より立場が上』とアピールしたかったのでしょう。中国は不動産バブルが弾けて経済が低迷。就職できない若者の不満の矛先を日本に向ける狙いもありそうです」

と話す。木原稔官房長官(56)は“アポなし撮影”について

「日本側としかるべく調整がされない形でプレスアレンジ(撮影機会の提供)が行われた」

と話し、中国側に申し入れを行ったそうだが、後の祭り。一連の映像は中国のプロパガンダに利用され続けている。

こうした“嫌がらせ”の数々をテレビやネットニュースで見るたびに、イラッとする人は多いはずだ。SNS上は中国に対する罵詈雑言であふれ、険悪なムードが漂う。それが言論空間だけにとどまればよいが、暴力事件などに発展すれば取り返しがつかない。

「向こうは相手をイラつかせるプロ。怒れば怒るほど相手の“思うツボ”になります。例えば日本で在日中国人が襲われでもすれば、それを口実にさらなる制裁に踏み切る可能性があります」(同・全国紙記者)

そうした中、重要なのが怒りをコントロールするアンガーマネジメントだ。

よくいわれるのは、怒りのピークに達した際に「7秒間」待つと、怒りのボルテージが急激に下がるというもの。なかなか難しいことではあるが、今回の中国の言動を「アンガーマネジメント絶好の学びの場」ととらえることも重要だろう。

「実際、“両手ポケット”の劉氏は普段は真面目で、あんな無礼な態度をとる人ではない。つまり、劉氏の上位者から指示が出ていたと考えられる。その前提を知るだけで、怒りは多少緩和できる」(テレビ局関係者)

ネット上にあふれる“怒り”。アンガーマネジメントの第一人者である『一般社団法人日本アンガーマネジメント協会』ファウンダーの安藤俊介氏は本サイトの取材に対し、怒りの影響と対処法について、

「“怒り”はエンターテインメントなんです。怒らせるほうが読まれやすいですし、見られやすい。ですので、ネット上には怒りを抱かせる記事が多い。ただ、怒ることは中毒になります。はじめはネットの情報に怒っているだけですが、次第に怒りやすくなり、家族や友人などへも怒りっぽくなってしまう。対処法としては、まず“怒り中毒”であることを自覚すること。そしてネットとつながらない時間を作ること。1日5分、10分から始めて、だんだん時間を長くすることです。また、コメントなどを書くときも、これを投稿したらどんなことになるだろうと想像することも大事です」

とアドバイスする。

中国関係に怒りを覚えることは多々あるかもしれない。だが、怒りに任せていては、的確な批判も冷静な論議もできないだろう。うまくアンガーマネジメントで対応するしかないようだ――。