10年前、20年前、30年前に『FRIDAY』は何を報じていたのか。当時話題になったトピックを今ふたたびふり返る【プレイバック・フライデー】。今回は10年前の’15年10月30日号掲載の『総力ルポ 東日本大水害「命だけは助かった」被災者たちの1ヵ月』を紹介する。

’15年9月9日から11日にかけて起きた、『平成27年9月関東・東北豪雨』は東日本各地に大きな被害をもたらした。中でも茨城県常総市では10日早朝より鬼怒川が何ヵ所かにわたって氾濫。災害関連死を含む15名の死者と40名の負傷者を出し、5000棟以上の家屋が全半壊。市の3分の1の地域が浸水した。災害から1ヵ月がたった被災地を取材したルポだ(《》内の記述は過去記事より引用)。

「何も状況は変わっていないんです」

《「家はなんとか残りましたが、倉庫も車庫も、そこに停めていた車も全部流されました。今は(茨城県)土浦の実家に息子と避難しています。義父と夫は、仕事もあるので自宅近くの避難所で暮らしており、家族はバラバラです。

息子の小学校は9月24日から再開されたので、毎日車で1時間かけて送り迎えしています。災害が起きた直後は、1ヵ月もたてば仮の家ででも、みんな一緒に生活できると思っていました。でも、何も状況は変わっていないんです」》

そう本誌に語ったAさんは、この日9歳の息子を連れて、久しぶりに夫と義父に会うために土浦から訪れたのだという。

茨城県常総市では、市内を流れる鬼怒川が数ヵ所で堤防決壊、越水を起こし、多くの家屋が濁流にのみ込まれた。浸水範囲に住んでいた多くの人が、築き上げたものすべてを失くしたのだ。同市三坂町に住んでいたAさん一家も同様だった。Aさんの夫(40)、そして義父(70)は九死に一生を得た。発生当日の様子を義父が話す。

《「10日の朝、堤防を見に行ったら、決壊したあたりですでに水があふれ始めていたんです。すぐに嫁と孫を土浦にある嫁の実家に避難させました。自宅前に水が川のように流れ出していましたが、『これ以上、水位は上がらないだろう』とタカをくくっていた。私と息子は避難しなかったんです。

失敗でした。ヒザ下だった水位が、ヒザ上、股下とどんどん上がってきた。昼すぎには、濁流になりました。家の2階の窓から、近所に住んでいた方が水から逃れ、小屋の上に避難する姿が見えました。その小屋が濁流で倒され、流れの中に消えていった。助けることができませんでした。亡くなられたことは後で聞きました」》

同日16時ごろにAさんの義父と夫の2人はヘリで救助されたという。

なかなか進んでいなかった復旧作業

水害から1ヵ月がたった三坂町周辺では、まだあちこちにガレキが積み上げられ、濁流になぎ倒された電柱も放置されている。災害直後とあまり様子は変わっていなかった。もちろん水道や電気は不通のまま。市の担当者は「精一杯やってきたつもりでおります」と語っていたが、とくに堤防が決壊した地点の復旧は遅れていた。

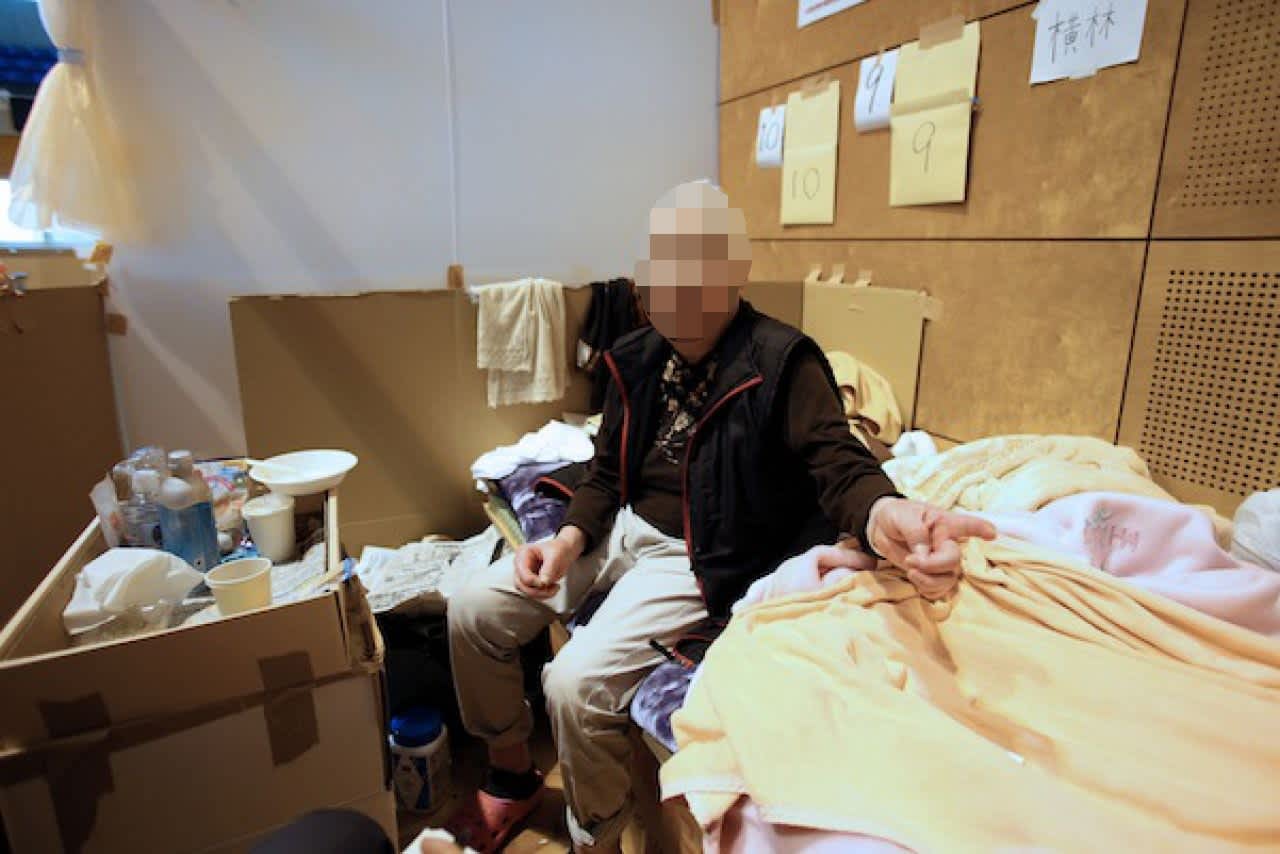

’15年10月13日の時点で、市内7ヵ所で300名が避難所生活を余儀なくされていた。石下総合運動公園の避難所で暮らす83歳の女性は「なかなか寝つけなくて、1時間ごとに目が覚めてしまいますね。ぜいたく言っちゃいけないけど、やっぱり1日でも早く家に戻りたいね」と話していた。茨城県内の被災者で、公的住宅に入居を希望しているのは200世帯超だったが、この時点で実際に入居できたのはまだ4世帯だけだった。

栃木県内にある鬼怒川温泉街も大きな被害を受けた。中でもテレビで放送されて全国に衝撃を与えたのは、鬼怒川上流の渓谷沿いに建つ『鬼怒川プラザホテル』の露天風呂設備が川に崩落した映像だ。同ホテルで働いていたBさんに話を聞いた。

《「9月10日は、約240名のお客様にご滞在いただいておりました。朝7時30分ごろ、スタッフから報告を受けて駆けつけると、女性用の露天風呂がごっそりと崩落していた。ケガをされたお客様がいらっしゃらなかったのが、不幸中の幸いです。崩落した部分には水道設備が含まれていたため、ホテル館内の水がすべて出なくなってしまい、苦労しました」》

別の宿泊施設では水漏れした天井を張り替えたり、水を吸った畳や布団、壊れてしまったボイラーなどはすべて買い換えたという。それでもまだ復旧には至らず、キャンセルが相次いで売り上げは激減した。

だが、温泉街は復興に向けて一歩一歩進んでいた。プラザホテルも紅葉のシーズンである11月の営業再開を目指して、崩落した女性用の風呂を全面リニューアルする予定だった。例年行われていた鬼怒川公園でのイルミネーションイベント『月あかり花回廊』も、一時期は開催が危ぶまれていたが、9月25日~10月4日に開催にこぎつけた。一方、常総市では前出のAさんの義父も前を向いていた。

《「三坂町の家は、まだ住める状態ではありません。ただ、少しでも早く戻って、また家族みんなで家のテーブルで食事がしたいです」》

国の責任を問う訴訟は現在も継続中

その後、インフラや道路の復旧は着々と進んだようだ。’16年7月には上三坂の堤防決壊場所で、1.4mかさ上げされた堤防が完成した。だが、災害から1年たった’16年9月の時点で約200名の被災者が家に戻れていなかったと当時の報道にはある。それでも、時とともに地域は復興した。国は780億円の事業費をかけて約66㎞の堤防を整備し、’21年には無堤防区間は無くなっている。

未曾有の大災害の教訓は地域の住民に高い防災意識を植え付けた。常総市から始まった「マイ・タイムライン」という災害時にどういった行動をとるべきかを時系列で整理する防災行動計画づくりは、全国約900市町村で取り入れられている。

一方で、水害は人災だとして、国の河川管理の不備を問う裁判も行われている。原告側の住民は上三坂地区の堤防が決壊したのは、堤防の高さが鬼怒川下流域で最も低く、早急に改修するべきだったのに整備を後回しにしたことが原因だと主張。また、上流の若宮戸地区で起きた越水は、実質的に「自然堤防」の役割を果たしていた砂丘が業者によって掘削されてしまい、役割を果たせなくなったからで、国が「河川地域」として指定しなかったためだとしている。

’22年7月の一審判決では、若宮戸地区の河川地域指定については国の責任を認めたが、上三坂地区の堤防の問題については原告の訴えを退けた。裁判は二審を経て現在も係争中だ。