[TV리포트=강지호 기자] 한·중·일 전부 다른 맛인데 이상하게 서로가 떠오른다.

지난 19일 개봉한 영화 ‘국보’는 일본의 전통 연극인 ‘가부키’, 그중에서도 ‘온나가타(여성 배역을 연기하는 남성 배우)’를 주제로 전개되는 작품이다.

일본 개봉 이후 1,207만 명의 관객을 돌파하며 역대 일본 실사 영화 1위를 목전에 두고 있는 ‘국보’는 재일한국인 이상일 감독의 손에서 탄생했다.

개봉 전부터 일본 전통극 가부키를 소재로 삼고 여성 역할을 연기하는 남성 배우를 전면에 내세웠다는 점에서 ‘국보’는 자연스레 1993년 개봉한 첸 카이거 감독의 ‘패왕별희’를 떠올리게 한다는 반응을 얻었다. 더불어 이준익 감독의 ‘왕의 남자’까지 함께 언급되며, 한·중·일 세 나라의 대표작들이 나란히 소환되는 흥미로운 장면이 연출됐다.

막상 영화를 놓고 보면 사실 세 작품은 모두 너무나 다른 특이점과 매력을 가지고 있다. 그럼에도 불구하고 관객들이 이 영화들을 함께 떠올리게 되는 이유는 무엇일까.

중국의 경국, 일본의 가부키, 한국의 남사당놀이까지 세 영화는 모두 각국의 전통극을 소재로 전개된다는 점 외에도 많은 공통점을 가지고 있다.

1993년 개봉한 첸 카이거 감독의 ‘패왕별희’는 홍콩의 작가인 이벽화의 소설 ‘사랑이여 안녕’을 원작으로 한 중국·홍콩·대만 합작 영화다. 2005년 개봉한 이준익 감독의 ‘왕의 남자’는 극작가 김태웅의 연극 ‘이(爾)’를 원작으로 한다. 19일 개봉한 이상일 감독의 ‘국보’ 역시 요시다 슈이치의 동명 소설에서 시작됐다.

하지만 각 영화가 닮게 느껴지는 가장 큰 이유는 동아시아 문화사의 역사적인 공통점의 영향이라고 볼 수 있다. 경극·가부키·남사당놀이는 모두 오랫동안 남성들만 참여할 수 있는 예능이었다. 이 때문에 여성의 역할을 하는 남성 배우들이 존재했고 이들 독특한 존재감은 세 영화에서 모두 핵심 서사를 이끄는 주인공으로 다뤄졌다.

해당 작품들은 남성 배우의 여성적인 몸짓과 기교, 현대에는 거의 들을 수 없는 고음역의 발성 등을 볼 수 있는 것이 특징이다. 이를 통해 관객은 여성 역을 소화하는 남성 배우의 모습을 보여주는 세 영화를 연속적인 경험으로 떠올리게 된다.

이야기 구조는 다르지만 주변에 동료 혹은 경쟁자로 평가되는 또 다른 주인공이 있는 것도 공통점이다.

‘패왕별희’ 속에는 주인공 청뎨이(장국영)의 소꿉친구이자 상대역인 돤샤오로우(장풍의)가 함께한다. 이 관계는 ‘왕의 남자’ 속 공길(이준기)과 장생(감우성)을 연상시킨다. 두 작품을 조금만 깊게 들여다봐도 인물 간의 관계성과 감정의 결이 모두 전혀 다르지만 소꿉친구와 동성애와 관련한 묘사가 외형적 구조로 닮아있다.

‘국보’는 앞선 두 작품과는 조금 다른 관계성을 가진다. 주인공 키쿠오(요시자와 료)의 곁에서 함께하는 슌스케(요코하마 류세이)는 그의 소꿉친구이자 경쟁자, 동료로 존재한다. 앞서 두 작품이 ‘여성-남성’ 역할로 무대에 오르는 것과 다르게 극 중 키쿠오와 슌스케는 함께 ‘온나가타(가부키에서 여성 배역을 하는 남성 배우)’로 극에 오른다.

‘패왕별희’와 ‘왕의 남자’가 흘러가는 역사 속 두 주인공의 관계를 중심으로 다뤘다면, ‘국보’는 인물 간의 관계보다는 가부키와 배우의 내면 자체에 조금 더 초점을 둔 작품이다.

극 중 전통극 자체가 서사의 핵심 소재로 등장하는 것 또한 관객들이 느끼는 세 작품의 연속성에 큰 영향을 줬다. 동아시아 3국은 오랜 교류를 통해 공연예술 양식이 유사하게 발전해 왔고 그로 인해 무대 화장·가면 사용·과장된 신체 표현 등에서 공통적 미학이 드러난다.

당연하게도 각 나라의 전통극이 가진 매력과 이야기, 표현 방식은 다르다. 그렇지만 서양의 오페라나 그리스 비극을 보며 느끼는 감정과는 다른, 같은 문화권의 동질감이 관객에게 닿게 된다.

세 영화가 각국에서 ‘명작’으로 평가받는 점 또한 빼놓을 수 없는 공통 요소다. 천카이거 감독의 최고 작품이자 영화 ‘인생’과 함께 중국 영화의 대표적인 걸작으로 손꼽히는 ‘패왕별희’는 제46회 칸 영화제 황금종려상 받았으며 전 세계적으로 극찬받았다.

이준익 감독의 ‘왕의 남자’는 ‘진정한 천만 관객 영화’라는 극찬과 함께 국내 대중문화에 한 획을 그었다. 큰 규모의 작품이 아니었음에도 오로지 작품성과 입소문을 통해 국내 주요 시상식인 청룡영화상, 백상예술대상, 대종상에서 작품상, 감독상, 남우주연상, 남우조연상 등을 모두 휩쓸었으며 한국 영화사에서 손꼽는 명작으로 남아있다.

영화 ‘국보’의 현지 흥행 스토리는 ‘왕의 남자’와 닮았다. 대중성보다 예술성을 택한 이상일 감독의 선택에도 오로지 작품성과 입소문으로 역주행 흥행에 성공하며 천만 관객을 돌파했다. 일본에서 천만 관객을 돌파한 영화가 나온 것은 약 22년 만으로 영화사에 남을 결과다.

세 작품이 나란히 거론되는 것은 단순한 소재의 유사성 때문이 아니라 동아시아 공연예술이 공유해온 역사적 흐름이 서로 다른 감독의 손에서 서로 다른 시대의 감수성으로 변주된 결과라 할 수 있다.

알면 알수록 더 다르게 느껴지는 각 작품의 매력은 영화를 직접 감상했을 때 가장 ‘맛있게’ 즐길 수 있다. 아쉽게도 스크린에서 내려온 ‘패왕별희’와 ‘왕의 남자’는 OTT를 통해, 영화 ‘국보’는 지금 극장에서 만나볼 수 있다.

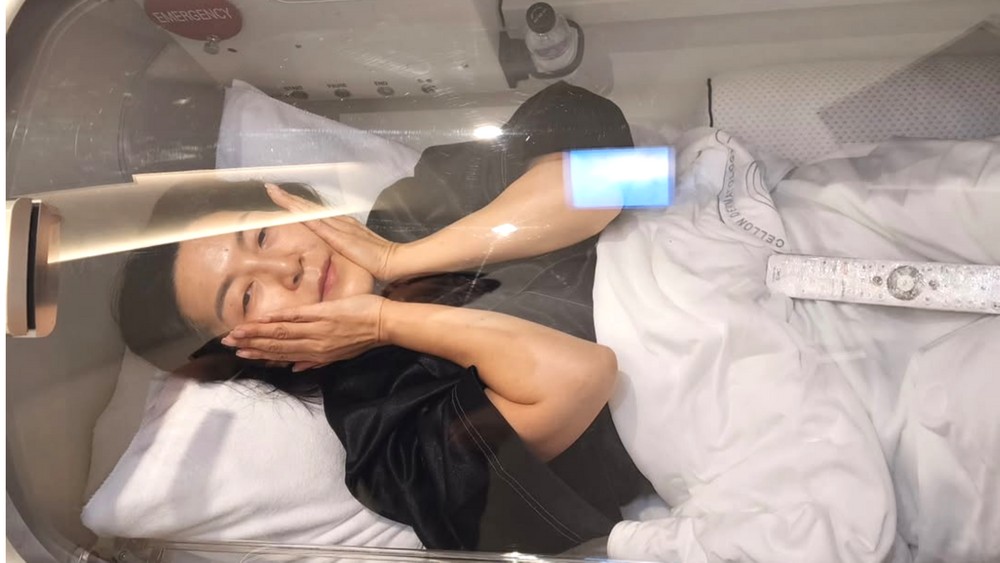

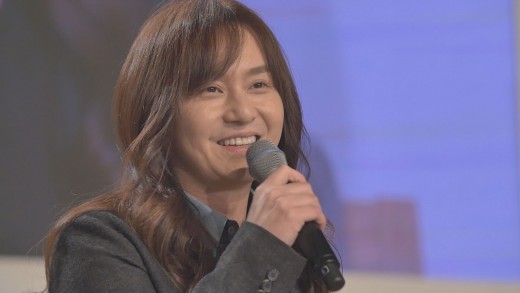

강지호 기자 [email protected] / 사진= 영화 ‘패왕별희’ , ‘왕의 남자’, ‘국보’