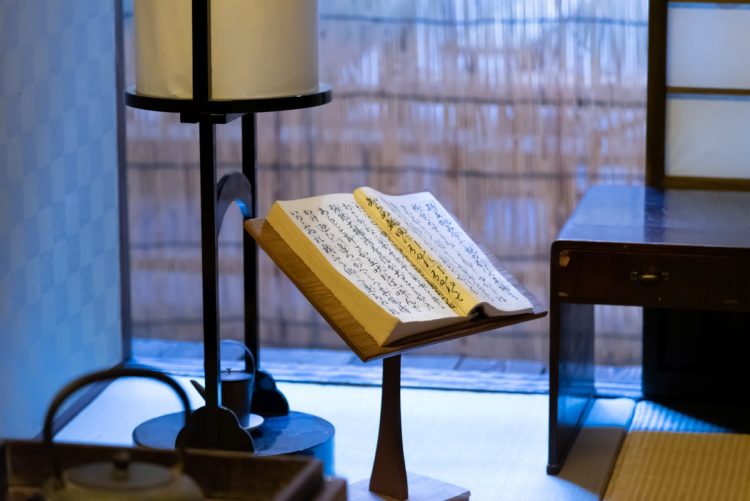

怪談には「官能的な作品」も少なくない(写真:イメージマート)

明治時代を生きた怪談作家・小泉八雲とその妻をモデルにしたNHK朝ドラ『ばけばけ』がスタートした。劇中ではさっそく複数の怪談が紹介されたが、実際の怪談には、朝ドラではとても描けない「官能的で怖い」話が溢れているという。

魔性の女

怪談と「性」には強い親和性がある――そう話すのは、随筆家で怪談師の吉田悠軌氏だ。

「『欲』を残して死ぬことで、満たされない思いから幽霊に……怪談にはそんな話が多い。特に現世に色濃く残されやすいのが色欲です。異性を求める欲が霊現象として現われる描写が怪談では散見されます」

NHK朝ドラ『ばけばけ』に登場する男性主人公のモデルである小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)も「女の幽霊」が登場する妖艶な怪談を数多く翻訳・執筆している。

たとえば、日本に伝わる昔話を訳した『雪女』。

吹雪の夜、冷たい息を吹きかけて老人を凍死させた雪女から馬乗りになられ、「このことを話したら殺す」と脅された巳之吉。その後、彼はお雪という女性と出会い10人もの子供に恵まれるが、ある夜、ついお雪に雪女の話をしてしまう。するとお雪は「それは私でした」と告げて巳之吉を殺そうとするが、家族のことを考えて思いとどまり、「子供たちを大切にしなかったら殺す」と言い残し、その場から消える。

文芸評論家の東雅夫氏は、「雪女は官能的な作品です」と評する。

東氏が注目するのは、雪女が巳之吉の上に屈み、息を吹きかけるシーン。

《彼女の息はあかるい白い煙のようであった。ほとんど同時に巳之吉の方へ振り向いて、彼の上に屈んだ。彼は叫ぼうとしたが何の音も発する事ができなかった。白衣の女は、彼の上に段々低く屈んで、しまいに彼女の顔はほとんど彼にふれるようになった》(第一書房『小泉八雲全集第八卷 家庭版』)

東氏が指摘する。

「雪女は接吻せんばかりに巳之吉に顔を近づけ、魅惑的な声で『お前はまだ若く可愛い。私の言うことを聞けば許してあげよう』と囁きます。雪女は強烈な性欲と食欲の象徴として描かれており、ある種の魔性の女といえます。のしかかられた男にも性欲が芽生える。2人の間に恐怖と官能がせめぎ合う究極の緊張感を八雲は描きました」

女霊に一晩中迫られて精気を吸い取られる

同じく八雲の『因果ばなし』では、よりおどろおどろしくも官能的な描写が見て取れる。

病に侵され死期が近い、ある大名の正室がいた。正室は若く美しい側室・ゆきこに、「最後に庭に咲いている桜が見たい。おぶっておくれ」と願う。しかし、ゆきこが正室をおぶって桜の木の下に連れて行くと正室の様子が一変する。

鬼の形相となった正室は奇声を発しながらゆきこの着物を脱がし、強力な握力でゆきこの乳房を揉み掴み、嬉しそうに笑いながら絶命する。

死にゆく正室の無上の喜びを八雲はこう描く。

《「望みは叶った」彼女は叫んだ――「桜の花への望みは叶った――だけど庭の桜の花じゃあない……望みを叶えるまでは死にきれなかった。今それは叶った――おお、嬉しや嬉しや。」》(千歳出版『決定版 小泉八雲全集』)

ゆきこが驚いて叫び、駆け付けた腰元や大名が正室の手を引きはがそうとするも握る力が強く離れず、やむなく正室の腕を手首から切断する。しかし、それでもゆきこの乳房を掴む指はいつまでも離れなかった。

この物語は「女の執念」を表わすと東氏が語る。

「正室が、死んでも側室にその座を渡したくなく、自分が死ぬなら側室も道連れにしてやるという怨念が描かれています。その後、胸から離れない手を抱えたゆきこは尼僧になり、正室の成仏を祈りますが、乳房を掴む手は生涯離れなかった。八雲が描いた作品の中でも特にうらめしい物語です」

この正室のように、怪談ではあの世に行った女の「恨み」がこの世に残ることが多いという。

八雲が翻訳した『牡丹灯籠』は、江戸時代に三遊亭圓朝が創作した古典落語だ。

美男の若侍・萩原新三郎が旗本の娘・お露に一目ぼれする。しかしお露は新三郎が知らない間に病死し、その死を嘆いた女中のお米は自殺する。幽霊になったお露とお米は牡丹柄の灯籠を持ち、カランコロンと下駄の音を鳴らしながら新三郎に会いに行く。

その後、新三郎は幽霊を防ぐお札を家中に貼るも、お露に買収された家来が札を剥がしてしまう。すると翌朝、新三郎が苦悶の表情で息絶えており、その上にお露とされる骸骨が散らばっていた。

新三郎は、色欲にまみれた情事の末に絶命したと吉田氏は指摘する。

「新三郎は幽霊となったお露に一晩中、性交を迫られて精気を吸い取られ、“やり殺された”とみられます。江戸期には、色欲に取り憑かれた女性が霊となり、男性に死ぬまで性交を求める話がいくつもあります」

特殊な性癖を連想させる『柿男』

江戸から明治にかけて、八雲の作品以外にも官能的な怪談は多い。

明治期に怪談作家として活躍した岡本綺堂の『近代異妖篇』にある『水鬼』は家出して芸妓に身を落とした女が、自分を誘惑して転落させた男を水死させる物語。実はその芸妓には大昔の遊女の霊が取り憑いており、その霊に操られるまま男を殺していたというオチがつく。

「遊女は基本的に『苦界十年』といわれる過酷な生活をしており、水揚げされるのはほんの一握りでほとんどは病気や衰弱で亡くなりました。なかでも移動の自由がなかった吉原は休日ですら遊女が大門の外に出られず、この世に恨みを持って当然でした。『水鬼』に直接的な性的描写はありませんが、女のすさまじい怨念が芸妓に取り憑き、男を次々に殺す恨みつらみに満ちています」(東氏)

現代に名が轟く国民的文豪も官能的な怪談を執筆している。江戸文芸の影響を深く受けた怪奇趣味と特有のロマンティシズムで幻想文学の先駆者として評価される『高野聖』などを遺した泉鏡花だ。

彼の作品『怪談女の輪』のあらすじはこうだ。

塾生と教師家族が住む、何百年も前から建つ古い邸宅で、17歳の少年が塾で禁止されている小説をひっそりと読んでいた。

すると障子の向こうでぱらぱらぱらぱら、と音がした。さらに数日後、悪寒がした少年が床に就いていると、枕元でぱたぱたぱたぱた、と音がした。頭を上げても誰も来ないが、しばらくするとしとしとしとしと、と音がして、耐えられず起き上がって広間に出て、恐る恐る振り返ると……。

《薄紅のぼやけた絹に搦まつて蒼白い女の脚ばかり歩いてきた》(岩波書店『鏡花全集 巻二十七』)

恐怖のあまり駆け出した少年が別の部屋にたどり着くと、10畳ほどの一室に20人ほどの女がぐるりと輪になっていた。

女たちは着物を着ている者、着物がはだけて乳房が丸見えの者、とその姿は様々だが、どれも美しい女ばかりだった。みな悲しげな顔でありながら、「この恨み、晴らさでおくべきか」といわんばかりの表情で、少年を恐怖におののかせた。

「“切り捨て御免”のその昔、侍は街ゆく好みの女を見かけたら強姦し、そのまま切り捨てていた。不憫な女性たちの恨みが、幽霊となり呪われた屋敷に現われ、死してようやく恨みを晴らせたのです」(東氏)

数ある怪談のなかでもとりわけ怪奇的なのが、明治の民俗学者・佐々木喜善が記した『聴耳草紙』のなかの『柿男』だ。

宮城県仙台市の二十人町に伝わる話で、昔々、家の井戸端にある柿の木に実る柿を食べたくてたまらない下女がいた。ある晩、ドンドンと戸を叩く音がして下女がこわごわ戸を開けると、背がとても高い真っ赤な色をした男が立っていた。

「串持ってこい」

そう男が言うので串を持っていくと、男は宮城の方言で「俺の尻くじれ(掘れ)」と繰り返した。

すると物語は唐突に終焉を迎える。

《下女が慄えながら男の尻をえぐると、今度は、なめろなめろと言って帰った。下女がその串をなめたらとても甘い柿の味がした》(筑摩書房『聴耳草紙』)

この怪談は特殊な性癖を連想させると吉田氏は指摘する。

「柿男だけに限らず果物の精が大便を食べさせる(しかもそれが美味しい)昔話は全国に複数あります。熟して落ちる前に食べてほしいという気持ちが精霊化した、しかも男が女に食べさせる……というエロ的興味の文脈で言えば『食糞』でしょう。尻の味が甘いとは、クスリと笑えるエロバラエティでもあります」

人間が持つ怨念や執念、満たされぬ性へのうらめしさが、怪談を官能的かつ怖いものにしている。

※週刊ポスト2025年10月31日号