「予想以上」の多様性が感じられた大阪・関西万博

閉幕から1ヵ月。「建設費がかかりすぎる」「チケットが売れていない」など、開幕前は批判的な意見が多く聞こえてきた大阪・関西万博。しかし、終わってみれば来場者は2500万人と、当初予想を大きく上回り、「ミャクミャクロス」という状態になっている人も。

「今回の万博は『いのち輝く未来社会のデザイン』ということをテーマに開かれたわけですが、予想をはるかに超えて、多様な展示を見ることができました。開幕前には、いろいろ批判的な意見がありましたが、実際に自分の目で見ると素晴らしいものがたくさんあったのではないでしょうか」

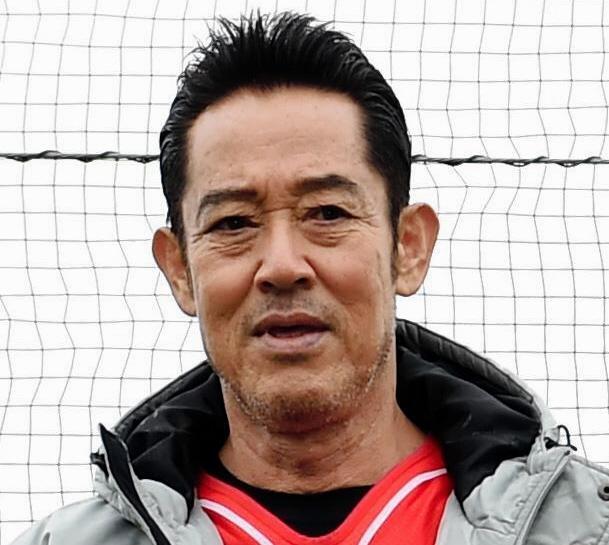

こう言うのは、京都大学大学院教育学研究科の教授で「万博学研究会」を主宰している佐野真由子氏。自身、29回会場に足を運んだという。

「いのち輝く未来社会のデザイン」というテーマのもと、各パビリオンではその国なりの「いのち」を考える展示が行われた。たとえばオマーンのパビリオンでは、パビリオン自体を灌漑水路に見立てていた。

「水を扱ったパビリオンは、ほかにもたくさんありました。水を引くということが、彼らにとって生命維持につながる問題であると考えさせられました」(佐野真由子教授・以下同)

チリのパビリオンでは、少数民族の女性たちが作る伝統織物のタペストリーで屋内に屋根を作り、その下でさまざまなイベントも行われた。

「少数民族の文化を尊重し、継承すること。それを『いのち』の営みと重ね合わせているのではと思いました」

また、ポーランドのパビリオンでは、ショパンの曲と現代アートを融合させた展示が行われ、クウェートでは石油発見以前と、以後の歴史が明確に区別されて紹介されていた。

「ポーランドでは芸術を享受することを『いのち』の問題としてとらえているんだなと思いましたし、クウェートでは石油ありきの『いのち』だということが赤裸々に伝えられて、非常に興味深く見ました。

開幕前は期待と不安が入り混じった気持ちでいましたが、『いのち』を巡る問題の多様性を示す万博になったのではないかと思います」

「万博は経済の”起爆剤”として使うものではない」

しかし、開幕前は「いのち輝く未来社会のデザイン」というテーマが声高に言われることはなかった。聞こえてきたのは、だれがアンバサダーになったかなどということばかり。

「それが非常に残念です。万博にはもともと学術的な性格があり、展示を本当に理解しようとすると、難しい場合もあるし、必ずしも子ども向けではない面もあります。楽しい場所でもあり、勉強する場でもあるんです。そういう意味でも稀有なイベントです。

ミャクミャクに会えただけで満足した方もいるかもしれませんが、テーマを知っていれば、違う見方もできたかもしれません。事前の広報では、真面目な話をすれば国民は興味をなくすだろうと考えていたのかもしれませんが、仮にそうだとしたら、国民をバカにしていると思います」

もしかしたら、誘致から準備にかけての段階で、主催者側が万博の意義、目的を十分に理解していなかったのかもしれないと佐野教授は言う。

「万博は、各国が本気の自己紹介をする場であって、法的枠組みに基づいた国際社会の公的な催事として各国が参加し、6ヵ月間開催される。その間、海外から政府要人たちが来日して、日々、外交活動が行われる。

国際的な美術展やサッカーワールドカップなど、一見似たような大規模イベントはありますが、それらとはまったく違うものなんです。そういうことが全然知られずに開幕に至ってしまった。賛否の意見が交わされること自体は健全ですが、万博の意義が知られないゆえの批判が多かったのは残念でした」

万博誘致への動きが始まったのは10年以上前。その頃から万博の目的、国際的に特別なイベントであることを地道に説明していたら、批判のための批判のような事態にはならなかったのではないかと、佐野教授は言う。

経済的なことばかりではなく、万博の意義などを知らされていたら、もっと多くの人が万博を楽しみにしたかもしれない。幸い予想以上の来場者が訪れ、黒字になったともいわれるが、

「黒字になったことはもちろんよかったと思います。ですが、万博はそもそも経済的効果を狙って開くものではありません。

万博を開催するということは、世界をホストして、世界の国々を6ヵ月間、主人として迎えるということ。その機会を得て、世界史に足跡を刻むことです。

むろん経済的にも成功するに越したことはないのですが、仮に持ち出しになってもいいから、そういう経験がいま自国にとって必要、またそれを通して国際社会に貢献したいという国が開催することに意味があります。経済の起爆剤にしようということだけで貴重な開催権を取得するのは、万博の歴史に対して失礼なことだと思います」

日々運営に携わった人たちが「日本の財産」…これからは開催国を応援する立場に

開幕前は「万博を楽しみにしている」と言うのも憚られる雰囲気だったが、始まってみると、多くの人が楽しんだ。

「万博でしか見られないものがたくさんあって、それらが一堂に会し、多様性にも触れられ、感動も経験できた。それは本当によかったと思います」

大屋根リングに登って、各国のパビリオンを一望するだけでも感動する。そうして「世界」を感じとる経験を多くの人がしただけでも万博を開いた意味があったのではないかと、佐野教授は言う。

「運営に携わった方は、毎日大変だったと思います。地下鉄が止まったこともありましたし、予約できない、パビリオンに入れないなど、さまざまな苦情やトラブルに対処しなければならなかったということももちろんですが、そうしたなか、すでに結集している150ヵ国以上の人々と日々接しながら、多様性の最前線で、なんとしてもこの大催事を6ヵ月間、平和裏に終えなければならない――そういう経験をした人たちが日本に残るのは、大きな財産だと思います」

’27年にはセルビアで、その次は’30年にサウジアラビアで開催される予定だ。

「万博は、世界各国の首脳から、それこそ地下鉄の運営まで、社会の全アクターが関わるイベントです。多くの国が、そのようなイベントで主人役を務める経験をすることは、長期的に見て世界の役に立つと思います。今後、日本は経験を生かし、これから開催する国々を応援する立場に立つべきではないでしょうか」

▼佐野真由子 京都大学大学院教育学研究科教授。万博学研究会代表。東京大学教養学部教養学科(国際関係論専攻)卒業。ケンブリッジ大学国際関係論専攻修士(MPhil)課程修了。東京大学博士(学術)。国際交流基金、UNESCO本部勤務ののち、静岡文化芸術大学、国際日本文化研究センター等を経て、’18年より現職。専門分野は、外交史・文化交流史、文化政策。著書に、『オールコックの江戸―初代英国公使が見た幕末日本』(中央公論新社、’03)、『万国博覧会と人間の歴史』(編著、思文閣出版、’15)、『幕末外交儀礼の研究―欧米外交官たちの将軍拝謁』(思文閣出版、’16)、『万博学―万国博覧会という、世界を把握する方法』(編著、思文閣出版、’20)など。