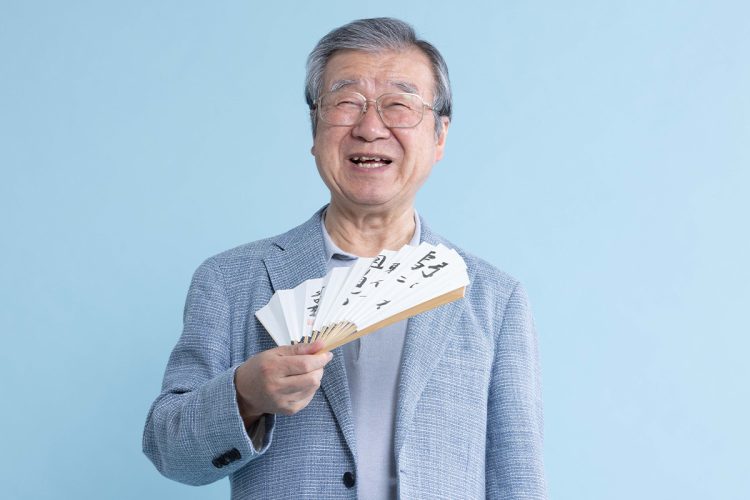

将棋界で「中年の星」と呼ばれた棋士・青野照市九段

将棋界で「中年の星」と呼ばれた棋士がいる。青野照市九段だ。A級在籍11期、公式戦通算800勝を達成し、2024年6月、50年の現役生活に幕を下ろした。その青野九段が棋士人生を振り返って書き下ろしたのが、新書『職業としての将棋棋士』である。【前後編の前編】

「よくこんなムチャクチャな世界に、50年以上もいられたな」

そう述懐する青野九段だが、将棋を仕事にするとはどういうことか──。半世紀にわたって真剣勝負の世界に身を置いてきた青野九段に、本書に込めた思いと、将棋棋士という職業の魅力について聞いた。

* * *

──今回、なぜ棋士という「職業」をテーマに書こうと思われたのですか。

去年(2024年)6月に現役生活を終えたわけですが、どこかで集大成としてまとめてみたいと思っていました。将棋人生を振り返りながら、棋士の知られざる世界を全部書いてしまおうと。中には書かれて困る人もいるかもしれませんけど(笑)。

──奨励会(プロの養成機関)時代から50年以上将棋界を見てきて、「よくこんなムチャクチャな世界に、50年以上もいられたな」と書かれていますね。

本でもいろいろなエピソードを書いていますが、とにかく奇人、変人の棋士が多かったですからね。もちろん天才も奇才も。私自身はどちらかというと平均的な感じの才能できた分、酒も博打もやり、将棋の才もある破天荒タイプの棋士にはやはり不思議な魅力を感じますね。

現役最後の対局を終えた青野照市九段(2024年6月13日撮影、共同通信社)

「塾生」時代に“将棋漬け”の生活を送った

──青野九段は、中学卒業時に奨励会に合格され、その後は高校に進まずに「塾生」になられたのですね。

師匠の廣津久雄八段が将棋連盟の専務理事だったこともあり、「塾生」となって東京・千駄ヶ谷の将棋会館に住み込んだんです。「塾生」とは、プロ棋士になる前の奨励会員の中で、将棋会館に住み込んで棋士を目指した者を言います。将棋会館は、当時は木造2階建てで、奨励会の中で格下の塾生は1階の大部屋、格上になると2階の洋室に移ることができる。そんな世界でした。

──塾生はそこに住み込んで何をするのですか?

まあ、体のいい使用人です(笑)。掃除、対局の準備や、食事の支度、おやつの買い出し、泊まり込む棋士の布団の上げ下げ、買い物などの雑用。夜は、娯楽室で麻雀をする棋士たちのための準備もあります。やっと休めると思って眠りについた途端、「蚊取り線香ないか?」とたたき起こされたことも。塾生は住み込みで3食出るので、お金には困らなかったのですが、心が休まることはなかったですね。そんな生活で、ストレスから胃腸を壊してやめていく仲間も多かったですよ。

──当時は、師匠の家に泊まり込んで指導を受ける「内弟子制度」もありましたね。

内弟子は内弟子で、師匠の家に住み込んでずっと厳しく指導されるから、精神的にきついこともあったようです。円形脱毛症になる人もいました。でも、弟子を家に住まわせてまで指導しようと考える師匠は、心根の優しい人が多かったですね。今ではもう内弟子は1人もいませんし、塾生も1980年頃にはなくなりました。自宅や寮から将棋会館に通って修業する人ばかりです。

──4年間の塾生生活。つらさと楽しさ、どちらが勝っていましたか。

きついことは多かったけれど、対局後の感想戦は聞き放題でしたし、将棋を指す相手にも困りませんでした。将棋漬けの生活ができたという意味では、ありがたい経験でした。

──奨励会では、6級から三段まで一定の成績で昇級していき、三段リーグで勝ち上がった2名だけが四段(プロ棋士)になれる。プロになれるのはごく一握りですね。

「天才」と言われて奨励会に入っても、結局プロになれずにやめていく子は多いです。奨励会員の7人に1人、いや10人に1人しかプロになれないと言われていますから。

──まさに狭き門ですね。

しかも奨励会には、年齢制限がある。私の時代は31歳でしたが、今は26歳までに四段になれないと、退会しなければいけません。「小学生で自分の道を決めて、25歳までに芽が出なければ終わり。つまり棋士の寿命は25歳までだ」と言う人もいます。

──そのプレッシャーは、当時の青野九段も感じていましたか。

もちろんです。奨励会時代は、対局中に駒を指す手が震えることもよくありました。私の場合、中卒で入門したわけで学歴も全部捨ててきていますから、もしプロになれなかったら生きていく道がないわけです。実家は佃煮屋で、親は「ダメだったら家業を継げばいい」と思っていたようですが、私はとても耐えられなかったでしょう。「将棋がダメだから戻ってきた」と見られながら生きるなんてあり得ない、と。日本は学歴社会ですし、プロ棋士になれなければ、日本を飛び出して成功するまで帰らなかったかもしれません。

現役時代にはA級在籍11期、公式戦通算800勝を達成

「学業と将棋は両立できないから、どちらかにしなさい」

──となると、相当な覚悟で奨励会に入られたのですか。

いやあ、実は覚悟なんてなかったんですよ(笑)。奨励会に入る前は、東京の高校にでも通いながら将棋の修業をするのかな、なんて考えていたのですが、師匠に「学業と将棋は両立できないから、どちらかにしなさい」と迫られて。「そう言えば、この子も諦めるだろう」と思われたのかもしれませんね。ただ、そう言われてビックリしたものの、10秒くらいでスッと「将棋でいきます」という言葉が出てきた。

──勝てば生きていく道が開けるが、負ければ人生の道が閉ざされる。そんな世界に10代で飛び込んだわけですね。本では、プロになれなかった人たちの「その後」にも触れています。

将棋指しが持っている独特の集中力で、東大に入り直してビジネスの世界で活躍している人、医学部に行って医師になった人、司法試験に合格して裁判官になった人もいます。数字やアルゴリズムに強く、ITの世界で成功した人もいます。

アルゴリズムと言えば、谷合廣紀五段は現役のプロ棋士でありながら、東大の大学院でAIや情報工学の分野で高い評価を受ける研究者です。そんな彼も、プロ棋士になるまでには「鬼の三段リーグ」で8年以上も戦い続け、26歳の年齢制限ギリギリでようやく四段になった。つまり、プロになれた。正直言って、あれだけの頭脳があるならAIの研究一本で世の中に貢献したらいいのにと思いましたが、この世界には変な魅力があるのか、「どうしてもプロになりたい」と。

──やはり特別な世界ですね。

奨励会の試験に落ちたことが、「我が人生の幸せの始まりだった」と言った人もいますし、早い段階でプロ棋士に見切りをつけて別の道に進んだ人の中には、その後に成功している例も多いです。その一方で、年齢制限ぎりぎりまで粘ったけれどもプロになれず、奨励会をやめた後は「行方知れず」という人も少なくないんです。

──青野九段から見て、棋士になれる人となれない人の差は、やはり才能ですか。

才能はもちろん大事ですが、集中力も重要です。「この子は上に行く」と思わせる子は、指している時の集中力が他の子とは違います。それに、「負けてもクサらない力」も必要です。弟子たちが一日に何局か将棋を指すとしますね。そんなとき、私は弟子たちに「たとえその日一日負けが込んでも、最後の一局は必ず勝て」と言っているんです。連敗して今日はもうダメだと思っても、一勝があるだけで、そこからまた上がっていく芽が出るからです。

──負けが続いても「最後に一勝できるかどうか」が棋士になる分かれ目だと。

そうです。負け続けた日に、最後の一局で踏ん張れるかどうか。そのための精神力が必要なんです。やはり精神力の強さは重要で、普段は強いのに、大事な対局ではまったく勝てない人もいます。奨励会試験のたびに「目が見えない!」と言う子もいました。もう物理的に見えなくなってしまうのだと。緊張で視野がぼやけるのかもしれません。

──それは大変ですね。

やはり実力とは別に、勝負に向いている人と向いていない人がいると思いますね。

棋士人生を振り返って書き下ろした新書『職業としての将棋棋士』

棋士になれる子、なれない子 その「分かれ目」とは

──最近は、藤井聡太七冠の影響なのか、将棋をする子どもが増えていると聞きました。

もちろん藤井七冠の影響は大きいです。ただそれだけでなく、近年は全国で子ども将棋教室が盛況ですし、子どもの大会も増えています。たとえばJT(日本たばこ産業)さん主催の「将棋日本シリーズ テーブルマークこども大会」には、毎年1万人も参加しているんですよ。

──それだけ増えれば、プロ棋士を目指す子も多いのでは?

ええ、増えています。その分、昔よりはるかに厳しくなりました。今は大会で優勝した子でも、小学生で奨励会に入れなければプロになれないことも多いんです。

──そんなに厳しい世界なんですか。

だから私は、棋士を目指すお子さんや、その親御さんに言うんです。「プロを目指すなら、早く奨励会に入った方がいい」と。小学6年までに奨励会に入れば、高校卒業までに6年あります。そこで三段まで上がれなかったら、大学進学を勧めます。そして、高校卒業までに三段に上がっても、大学を卒業する22歳頃までに四段に上がれなかったら、プロは諦めて就職した方がいいと言う。昔のように、中卒や高校中退で奨励会に入り、結局26歳でプロになれなくて退会したら、就職もままならないことが多いですからね。大学にいっていれば、プロを断念しても就職先はあるだろうと。その後の人生が違ってくるんです。

──ただ、将棋と学業の両立は大変そうですが。

それが、小学生からプロを目指すような子は、最低限の勉強しかしていなくても、大学にいける子が多いんです。成績のいい子が必ず棋士になれるわけではないけれども、将棋を鍛えて強くなった子は、たいてい学校のテストは良くできます。特に理数系に強く、難関大学に進む子も多いですよ。

──将棋で子どもが身に付ける力もありそうですね。

ええ、将棋は集中力や忍耐力、記憶力を自然に鍛えてくれますし、論理的思考力も磨かれると思います。勝負の世界で生き抜く精神力も鍛えられます。だから私は、「小学生のうちは、塾に通うより将棋で強くなる方が勉強にも役立つ」と言っているんです。

──礼儀作法も身につくのでは。

たしかに、「負けた時には潔く“負けました”と言いなさい」と教えられますからね。

──自分の負けを認めて「負けました」と口に出す。普段はなかなかない経験ですね。

そう。政治家にも言いたいですよね。うまくいかなかった時に嘘などつかないで、潔く“負けました”と言いなさいって(笑)。

(後編に続く)

構成/真田晴美 写真/五十嵐美弥(小学館)