26 October 2025

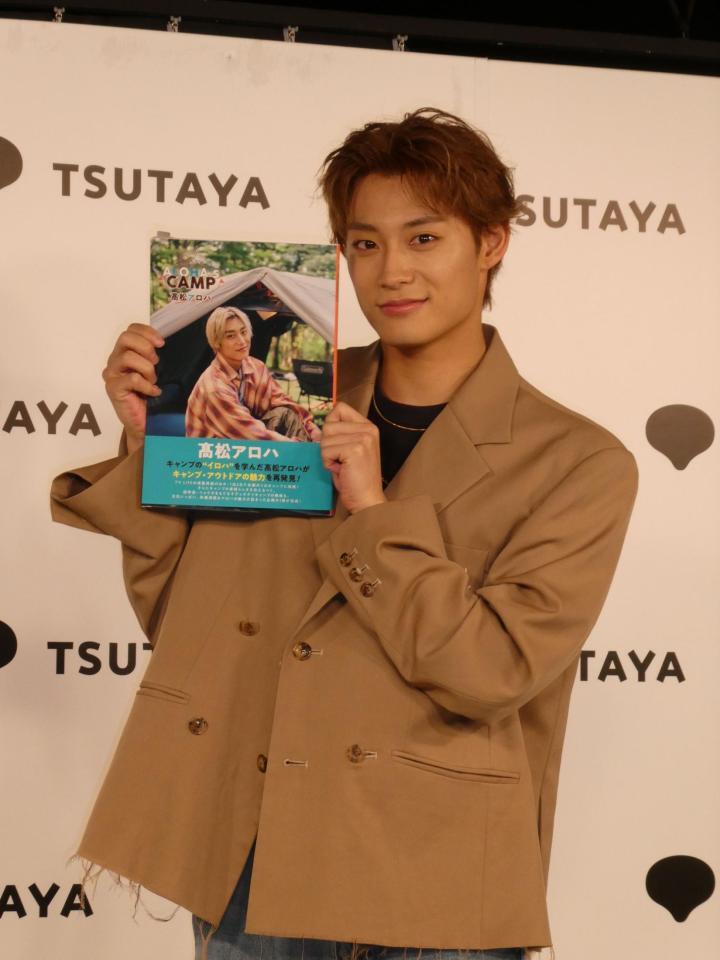

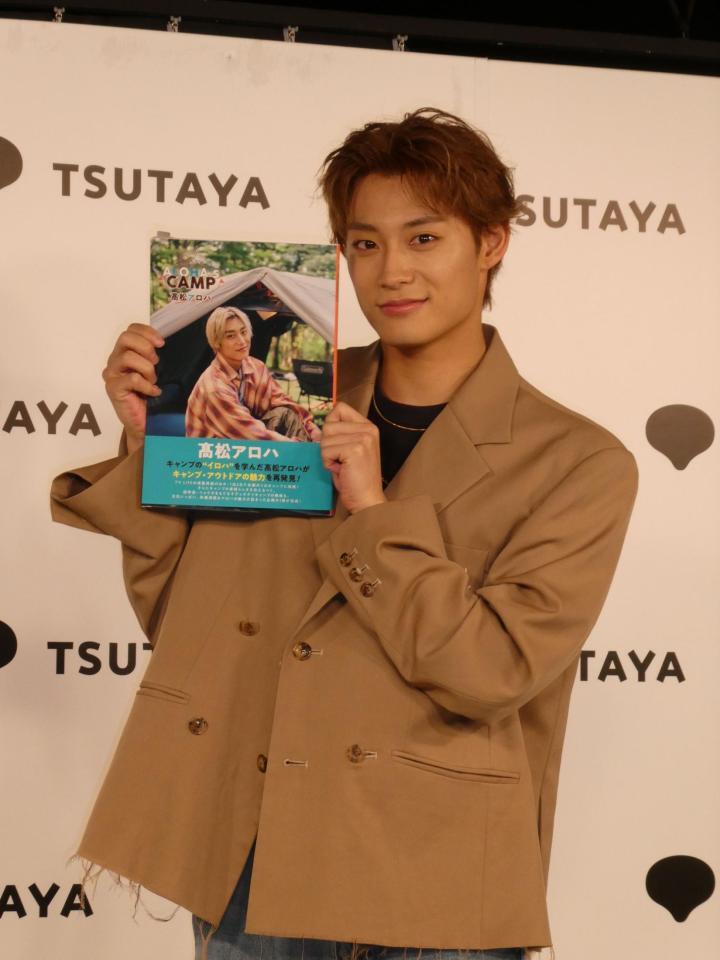

EBiDANの9人組グループ・超特急の高松アロハ(25)が26日、都内で書籍「ALOHA’s CAMP」(ワン・パブリッシング)の発売記念囲み取材会を行った。 高松が大好きなキャンプを突き詰めるべく1年にわたって挑戦を重ねた「TV LIFE」での同名連載を書籍化。「僕の成長を記録できるような作品ができたことがとてもうれしい気持ち」と笑顔を見せた。 念願のソロキャンプも経験。「小さい頃にお父さんとよくキャンプに行っていた。いずれ1人でもやってみたいなと(思っていた)」と目を輝かせた。さらに、「オフで外出しないタイプの人間」というメンバー・リョウガとのキャンプも行い、「僕よりいろんなことが上手で僕が教えてもらっていた。そういうところも含めてさすがリーダーだなと思いましたね」とうなずいていた。 この日が25歳の誕生日で、「25歳中にSNSの公式マークが欲しいなって思ってます」と目標を掲げた。今後やりたいこととしては「趣味でスケートボードをやっていまして、スケートボードを連載している人はいない。連載をやりたいなと思います」と意気込み、「オリンピックを目指しているので」と笑わせた。

26 October 2025

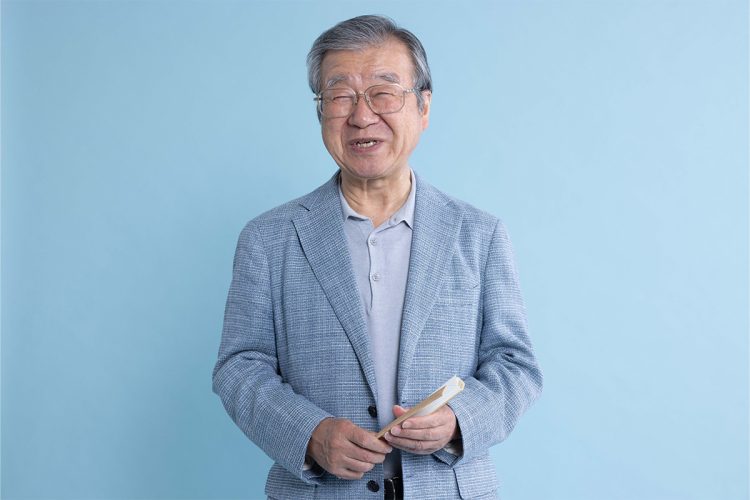

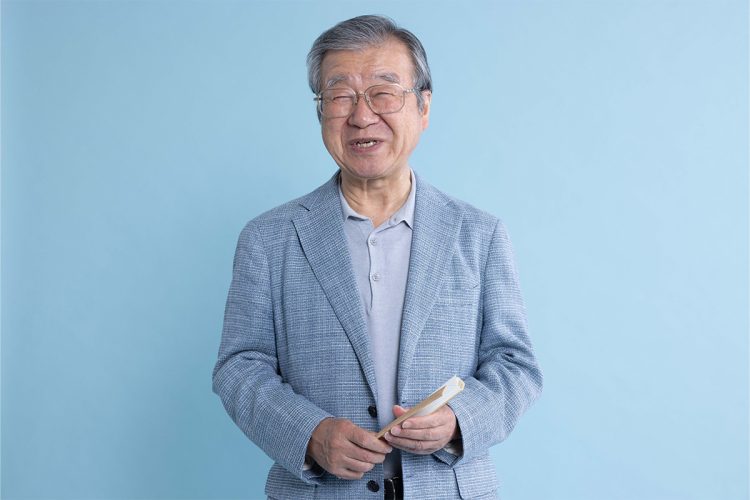

将棋界で「中年の星」と呼ばれた棋士・青野照市九段 写真一覧 2024年6月、公式戦通算800勝を達成して引退した青野照市九段。今年10月に出版した新書『職業としての将棋棋士』では、勝負の世界に生きる棋士のリアルを赤裸々に語っている。 前編で語ったのは奨励会からプロになるまでの熾烈な戦いと苦労の数々。後編では「直感を磨く理由」について掘り下げる。いわく「気持ちが悪い手を読まない力」が勝負を分けるのだという──。【前後編の後編。前編を読む】 * * * ──本の中では「勝負師の感性」についても触れられていますね。 直感の優れている棋士は、やはり勝負に強いんです。そういう棋士に、対局後の感想戦で「ここで、こういう手は考えませんでしたか?」と聞くと、「いやあ、そんな手は一瞬も浮かばなかった」と答えるんですね。もちろんその手があることは知っているけれども、「一切、読みたくない手だった」と。気持ちが悪い手だから、体が自然に拒否して指がそっちへいかないと言うんです。 ──気持ちが悪い手? そういう手は、たいてい「儲かる手」なんです。「儲かる」というのは、駒を得するという意味で、たしかに得はするけれども駒の働きが悪く、結果的には形勢を悪化させる方にいってしまうことが多い。だから直感力の強い人は、そっちに指がいかないのだと。指がいい手の感触を知っているから、身体が読みたくない手なんですね。 ──他の棋士がつい読んでしまう手を、直感が優れた棋士は最初から読まないと。 演歌歌手としても活躍されて、「自在流」棋風で知られる内藤國雄九段は、「プロというのは“読まない能力”が優れている」と言いました。私も、直感の強い棋士と対局している時に、「この人は、どうしてこんな手が一瞬で浮かぶんだろう?」と不思議に思うことがよくありましたね。 ──理屈ではなく、直感で指すわけですか。 理屈で「この手はどうか」「いや、こっちか」と読むのではなく、直感で「この手だ」とわかる。その後で、本当にいいかどうかを理屈で裏付けるんです。これって、将棋以外でもありますよね。たとえば採用面接で人を選ぶ時、この人はデータ上では優秀な大学を卒業して、成績も良いけれども、話していても「我が社に欲しい」とは感じられないとか。お見合いで、この人は勤め先もいい、お金も持っているけれども、この人と結婚してもどうも幸せになれそうな感じがしないとか。こういうのはデータとか理屈ではなく、直感としか言いようがないですね。 ──羽生善治九段も「直感の7割は正しい」と言われていましたね。 ええ。羽生さんは理化学研究所の脳科学研究チームと研究をされていましたが、アマのトップクラスの棋士が将棋を指している時には、左脳(計算や記憶を司る部分)が活発に働いていたけれども、羽生さんが将棋を指す際には右脳(感性や直感、イメージ処理を主に担当する部分)が活性化していたそうですね。 ──高度な直感力が働いているということですね。 私なんかはそこが中途半端で、右脳と左脳がケンカすることがあるんです。理詰めで考えていくと良い手が見つかって、それは自分にとって都合がいいのですが、直感の方の脳が「そういう手で、今までいいことなかったでしょう?」と止めるわけですよ。だけど計算の方の脳が、「いや、考えてみなさい。これは絶対いい手だから」とささやく(笑)。結局はそっちに負けて、「儲かる手」を選んで失敗してしまうこともありました。 第35期竜王戦7番勝負第3局で封じ手を指す広瀬章人八段(右)と藤井聡太竜王。中央は立会人の青野照市九段(2022年10月29日撮影、時事通信フォト) 写真一覧 「直感」は持って生まれた才能か、それとも… ──直感の強さは、生まれもっての才能なのか、それまでの努力や経験が関係するのか、どちらでしょう? それはわかりませんが、間違いなく言えることは、アマで長くやってきた人よりも、奨励会に早く入った人の方が直感力がいいということ。どういうことかというと、早くから「正しい手」や「いい手」を見てきた数が多ければ多いほど、直感力が磨かれるということです。以前、ある骨董商に本物と偽物をどう見分けるかを聞いたら、子どもの頃から本物しか見てこなければ、偽物を見た時に必ず違和感を覚えて、身体が「これは偽物」と教えてくれると言ったのですが、それと同じですね。 ──悪いお手本を反面教師にするより、いいお手本をたくさん見る方がいい、と。 悪手や筋の悪い手はなるべく見ないで、筋のいい手をたくさん見ることが大事だと思いますね。 ──それに加えて、青野九段は絵画や器を見たり、クラシック音楽を聴いたりと、あえて意識的に感性を鍛えてこられたそうですね。 普段やらないことや、苦手なことに挑戦するのが大事だと思ったんです。たとえば、昔は絵画を見る際も、値段や画家の名前ばかり気にしていましたが、まずは何もない状態で絵を見て、どう感じるか自分を観察してみようと。 ──そうやって、感性を長年磨いてきた結果、勝負に影響することはありましたか。 正直、若い頃はあまり実感がありませんでしたね。でも年齢を重ねてからは、「自分は他の棋士より”落ちるスピード”が遅いな」とは感じました。たとえば、53歳でB級2組に落ちた時、初年度に10連敗して、次の年に負ければC級という崖っぷちでしたが、そこから踏みとどまって、結局12年もB級2組に残ったんです。あの時期は、もしかしたら、若い頃から感性を磨いてきた“貯金”が少しは効いたのかなと思いました。 ──30歳でトップのA級になられた後は、「B級に降級→A級に復帰」を2度もご経験され、通算11期もA級に在籍されましたね。 不思議なことに、自分や周囲が「まだ上に戻れる」と信じているうちは、何とか復帰できるんですよ。でも、「そろそろかな」と気持ちが緩んでくると、途端に上がれなくなる。将棋の世界では45歳を過ぎると衰えが早いと言われますが、むしろ私自身は47歳で3度目のA級昇級を果たした後の数年は、とても充実していたんです。自分でも驚きましたし、周りからも「まさかその年で」と驚かれましたね。 ──やはりA級とB級では、気の持ちようも違ってきますか。 ええ、まったく違いますね。たとえば、私は昔、中原誠十六世名人にはほとんど勝てなかったのですが、2度目にA級復帰した時、入れ違いに中原さんがB級に降級されたんです。その瞬間、不思議と「もう格上じゃない」と思えて、気持ちに余裕が生まれた。すると勝てるようになったんです。同じ時期に、それまで歯が立たなかった羽生世代の棋士たちとも互角に戦えるようになりましたし、森内俊之八段(当時)には一期目で勝ち越すこともできました。やはりメンタル面は大きいですね。…