“反日暴言ネット投稿”で注目を集める中国駐大阪総領事

高市早苗首相や日本政府への“反日暴言ネット投稿”で注目を集める中国駐大阪総領事。与野党から抗議や国外退去要求の声があがるが、何者なのか――4年前の赴任時から注目し、本人取材もしてきたルポライター・安田峰俊氏がレポートする。 (文中一部敬称略)

「その汚い首は一瞬の躊躇もなく斬ってやるしかない」

11月8日、中国駐大阪総領事の薛剣(シュエジェン)がXに投稿したこの文言(すでに削除)が、国内外で波紋を広げている。

これは前日、高市早苗総理が「台湾有事」を日本の存立危機事態であると述べた国会答弁に反発したものだった。

背景の経緯を説明すれば、高市政権が成立した前月21日、中国外交部は定例記者会見で「台湾問題における政治的約束の履行(=従来の政府方針の踏襲)」を要求。加えて同月末に韓国で開かれたAPEC(アジア太平洋経済協力会議)で、習近平は高市と会談する際に笑顔を見せるなど、中国側は日本の新政権に一定の協調路線を示そうとしていた。

今回の高市答弁は、就任時に中国側が出していた要求を袖にしたうえ、直前に会見した習近平の顔を潰すものだった。ゆえに中国外交部は高市発言を強く非難しており、今回の薛剣の発言もその流れのなかに位置づけられるものとみられる。

だが、現役の中国総領事が日本の総理大臣を“殺害予告”で恫喝するという前代未聞の事態に、日本政府は強く抗議。ジョージ・グラス米国駐日大使がXで非難声明を発したほか、欧米諸国や台湾のメディアでも、外交官にあるまじき下品な言動が大きなニュースとなっている。

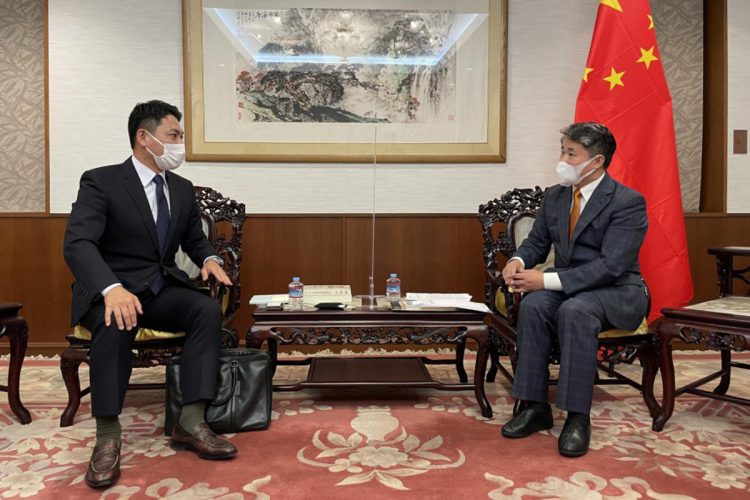

渦中の薛剣とはいかなる人物か。私は2021年10月、本人に直接取材した経験があり、彼のプロフィールは熟知している。

薛剣は1968年生まれ。中国外交部に就職後は一貫して日本畑を歩み、2010年9月に発生した尖閣沖漁船衝突事件では、中国大使館側のキーマンとして行動した。やがて2021年6月に駐大阪総領事として赴任、同年8月にツイッター(現・X)のアカウントを開設している。

実は暴言癖は当初からだ。香港の民主派を「駆除」、中国と対立するチベットのダライ・ラマ14世を「農奴主」、アメリカの官僚を「気ちがい」と呼ぶ。バイデン大統領(当時)のポストにまで批判的な引用リプライを直接つける……と、好き放題のSNS運用をおこなっていた。

言動の背景にあるのは、当時の中国で、外交官によるSNSを通じた西側諸国への敵対的な言説発信(戦狼外交)が推進されていたことにある。

2021年10月20日、総領事館内で筆者の取材に応じた薛剣氏(右)。筆者の素性をほとんど確認せず取材に応じたことが後に判明している(筆者撮影)

薛剣の過激な発信は親中派の日本人や中国人に支持され、多数(今年11月時点では約11万人)のフォロワーを集めた。結果、彼は連日にわたり100回以上の投稿を繰り返したり、早朝や深夜に書き込んだりと、50代なかばにして完全な「ツイ廃」(ツイッター廃人)と化してしまった。

駐大阪総領事は中小国の大使クラスの高官だ。しかもポストは日本語でなされているため、投稿内容を理解したうえで彼の暴走を止められる地位の人物は、王毅外交部長(外相)など数人に限られる。

中国は近年、過度な戦狼外交を抑制する動きを見せているが、「ツイ廃」薛剣は変わらず。なかば任務を離れてSNSを楽しんできた。

「来月は田植えだ!」など意外な素顔も

いっぽう、中国共産党員としての薛剣は、暴言インフルエンサー以外の顔も持つ。

党の協力者獲得をおこなう統一戦線工作部の傘下組織と提携するなどして、前任の総領事以上に中国の影響力拡大工作を熱心に進めている事実が確認されているからだ。

たとえば、彼の言説を支持する日本人フォロワーらに向けて、総領事館主催で新疆ウイグル自治区を案内するプロパガンダ・ツアーを何度も開催。

また、複数の有名大学にまたがる中国交流系の学生サークルや、仏教伝来の経緯から対中警戒感が薄い関西各地の主要宗派の大寺院に対する取り込み工作も、薛剣自身が動く形で積極的に進められている。日本の政治家との人脈も水面下で拡大したようだ(実際に工作対象者たちに取材すると、彼のXでの本性を知らない人が大部分だ)。

ほか、意外な素顔もある。江蘇省北部の農民出身の彼は農業に並々ならぬ思い入れがあるらしく、奈良県葛城市と大阪府阪南市にある「日中友好モデル田」にそれぞれ年2回(=田植えと稲刈り)必ず訪問。本人も「来月は田植えだ!」と張り切ってポストしている。

Xにアップされた動画からは、故郷の農民の技である「苗投げ」を披露し、素人離れした速度で田植えをおこなう彼の勇姿も確認できる。

ただ、外交・日中友好関係筋によると、薛剣の「本業」の評判はそう悪くない。尖閣問題などの核心的利益(中国が妥協しない問題)には頑なだが、その他の部分では日本側の要望も聞き入れる柔軟な外交官だという。

「気さくなナイスミドル。Xの投稿を読んだと伝えると、妙に恥ずかしげだったのが印象的でした」

日中交流イベントで薛剣と会った20代の日本人女性はそう話す。

そもそも、彼は現在こそSNSで教条的な言説を撒き散らしているが、これは過去から一貫した立場ではない。薛剣は北京外国語学院に在学中の1989年、天安門事件の民主化学生運動に参加。外交官になった後も、親しい人物に参加歴を明かしていたことが確認されている。以前の彼と面識がある日本人記者は言う。

「体制改革が検討されていた前政権(胡錦濤)時代の薛剣は、極めてリベラルな言説が多かった。オフレコで会うと、中国の外交官がここまで言うかと思うくらい開明的な意見の持ち主だった」

出世や保身のためか。事情は知る由もないが、彼は40代を過ぎてタカ派の戦狼外交官に転向。SNSの暴言大王になってしまったのである。

「首斬り発言」が日本で問題視されるなか、中国外交部は薛剣を擁護する構えだ。彼の主張は、党の基準では政治的に正しい。また過激表現も中国が他国を恫喝する際にはときに用いられるもので、処分の必要はなしと判断しているのだろう。

中国の党官僚のグロテスクさと、国際感覚の欠如。今回の暴言事件はその象徴だろう。

【プロフィール】

安田峰俊(やすだ・みねとし)/ルポライター。1982年、滋賀県生まれ。立命館大学人文科学研究所客員協力研究員。『八九六四 「天安門事件」は再び起きるか』(KADOKAWA)で第5回城山三郎賞、第50回大宅壮一ノンフィクション賞を受賞。『戦狼中国の対日工作』(文春新書)など著書多数。近著に『民族がわかれば中国がわかる』(中公新書ラクレ)がある。

※週刊ポスト2025年11月28日・12月5日号