財務官僚が描くシナリオで「政治家が夢を語れなくなっている」前・明石市長の泉房穂氏(62)が国政復帰して感じた“強烈な危機感”

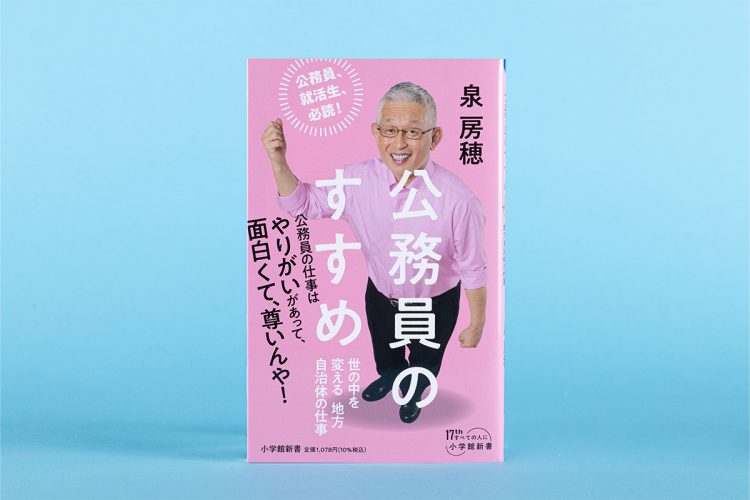

元・明石市長の泉房穂氏 写真一覧 2025年7月の参院選で兵庫選挙区から立候補し、82万票超えという、選挙区候補としては全国最多得票で当選した、元・明石市長の泉房穂氏。今年10月には新書『公務員のすすめ』を上梓。市の職員たちを巻き込みながら、子ども政策や福祉政策など数々の市政改革を実現させた軌跡を描いている。 国政の舞台に戻ってきた泉氏だが(氏は、2003年から2005年にかけて衆議院議員)、目の前には難題が山積していた。 「どこから攻めたらいいんや、どないせいっちゅうねん」 それでも諦めない泉氏の、現在の胸の内とは──。【前後編の前編】 * * * 地方改革が X×2+1=7、国政改革は複雑すぎる「多元連立方程式」 ──久しぶりに国政に戻ってこられたわけですが、地方自治体の首長と国会議員では勝手が大きく違うのではないかと想像します。 まず大前提として、「こんな理不尽な社会を、もっとマシな社会に変えてやる。冷たい明石の街を優しい街に変えていくんだ」と10歳の時に心に誓った、その時の誓いを、明石市長時代の3期12年で自分なりに果たしてきたという自負があります。 その上で、明石市が変わったところで、国の政治が冷たいままでは国民全体は浮かばれない、という思いもありました。国レベルでも方針転換して、国民の方を向いた政治に変えていく必要がある。そのために自分ができること、やるべきことがあるはずだと決断して選挙に出た身としては、今、国政の場に戻ってきて、いよいよこれからだとやる気がみなぎってくる感覚はあります。 しかし一方で、20年ぶりに国政に戻ってきて、市長と国会議員ではまったく違うということを改めて感じてもいます。 国政の舞台に戻ってきた泉氏 写真一覧 ──どのような違いでしょうか。 市長は地方行政のトップです。市長になったその日から権限を行使することができます。今回の新刊『公務員のすすめ』でも書いているとおり、公務員の中に入っていって、すぐに一緒に仕事を始めることができる。そして、同時に責任も負います。市長に就任したその日に何か不祥事が起きたり災害が起きたりすれば、その責任も負うことになる。責任と権限は常にセットなのです。 市長に就任した瞬間から、24時間365日、気の休まることのない日々がスタートする。そうした緊張感の中で12年やってきた身としては、今回国政に戻ってきて、国会議員になったところで責任や権限というものからはまだまだ遠いところにあると痛感しています。もちろん20年前にも2年間衆議院議員をやっていたから知らなかったわけではないけれど、行政府のトップである首長と、立法府のワンオブゼムである国会議員は、どちらも市民に選ばれた政治家とはいえ、まったく違う職業だとあらためて実感しているところです。 ──政策を実現させるプロセスがまったく違うわけですね。 政治というのは結果と責任の両輪だと私は思っています。結果というのは、市民・国民に安心を届けて、みんなを笑顔にすること。そして、そこまでの責任を負うのが政治です。 市長の場合、その結果に到達するための図式は比較的シンプルな一次方程式が多く、スピード感をもって解を導き出すことが可能です。例えばX×2+1=7というような方程式のイメージ。これならば、きちんと手順通りに計算しさえすれば、X=3という解が導き出せるでしょう。 ところが国政となると事情は相当に違ってきて、かなり複雑な多元連立方程式になってくる。XYZなどがやたらいっぱい出てきて、それも2乗や3乗がいくつも並んでいて、これってほんとに答えがあるの? どこから手をつければいいの?という感じ。 しかし、私は「それでも答えはある」と思っています。それが私の特徴でしょう。地方自治の方程式とは違ってXがすぐに導き出せず、YやZの5乗などから解いていかなければならなくても、国民の笑顔という結果にたどり着くまでの解を、どんなに遠回りをしても解いていくつもりでいます。政治家の多くは、「あ、これは無理、こんな複雑なのは解けない」と内心で思っているのかもしれません。しかし、「解けない」と政治が諦めてしまうと、官僚に任せるしかなくなってしまいます。 市の職員たちを巻き込みながら、子ども政策や福祉政策など数々の市政改革を実現させた泉氏 写真一覧 ──各省庁の官僚はそれぞれの分野のエキスパートですから手強い。 国政は複雑で多種多様で、しかも行政は激しい縦割りです。地方自治体の首長は大統領制的なシステムの中で一元的に権限を行使できるけれど、国会議員は立法府なる合議体組織の一員に過ぎません。 新著『公務員のすすめ』でも書きましたが、地方自治体の首長には、方針決定権・人事権・予算編成権がありますから、これらの権限を行使して市政を改革していくことができます。 実際、私も大胆に政策を転換させて予算を組み替え、子ども政策の予算を125億円から297億円まで2.4倍に増やし、子ども政策を担当する職員の数も39名から150名とおよそ4倍に増やしました。優先させるべき政策に財源と人材を集中させて、明石市の人口増と経済の好循環へと繋げた。やる気さえあれば、その権限を適切に行使して大胆に方針を転換できるのが首長です。 一方、総理大臣の場合、首長に近いような形での権限行使が本来であれば可能です。ところが、日本においてその権限を行使した総理は、ほとんどいないと言っても過言ではないでしょう。近年ではもっとも権限を行使したはずの安倍晋三元首相でさえ、消費税の増税方針においては最終的に財務省に従わざるを得なかったと思うと、行政に対して全責任を負った日本のトップは、戦後の歴史上、存在していないのではないでしょうか。結局は、XYZの連立多元方程式の解を解こうとすらせず、「ここに答えがありますよ」と官僚に言われると「そうか」と従ってしまう。 「いや、ちょっと待って。自分たちで解を導き出して、方向づけをしていくから」というような政治の動きが、衆議院議員だった20年前と比べてさらに弱くなり、官僚主導がますます強まっているように感じます。…